光触媒には、いろいろな種類がありますが、銅ドープ酸化チタンといわれるものもあります。

光触媒でもっとも利用されている成分が、アナターゼ酸化チタン結晶のナノ粒子です。

銅ドープ酸化チタンとは、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に、酸化銅を結合させた成分です。

酸化チタンに酸化銅を結合させる理由

なぜ、酸化チタン結晶に酸化銅を結合させたのでしょうか?

それは、LEDや蛍光灯といった光でも効果を出させるためです。

アナターゼ酸化チタン結晶は、紫外線が当たったときに、抗菌や消臭といった効果を発揮します。ところが、抗菌や消臭を利用したい場所は、ほとんどが室内です。室内には、LEDや蛍光灯といった照明がありますが、そこからは紫外線がほとんど出ていませんから、アナターゼ酸化チタンでは効果がありません。

そこで、「何とかして、酸化チタンをLEDや蛍光灯の光でも効果がでる光触媒が出来ないだろうか?」と多くの研究者が取り組みました。

そして、酸化銅をアナターゼ酸化チタンの表面に結合させると、室内の光でも高い効果が得られることを、当社が世界で初めて発見し、そのコーティング剤の製造に成功しました。

このように、ある物質に別の物質を結合させることを、「ドープする」とか「担持させる」といいます。

銅ドープ酸化チタンの効果の高さ

さて、弊社が銅ドープ酸化チタンの製造特許を取得したときは、業界がハチの巣をつついたようになりました。銅ドープ酸化チタンの効果があまりにも高かったために、いろいろな所から「それは本当か?」「試験方法に間違いがあったのでは?」とたくさんの反響をいただきました。

弊社自身も効果の高さを疑ったほどで、何度も試験を繰り返しました。

その後、その成分は「銅ドープ酸化チタン(銅担持酸化チタン)」と名付けられ、東京大学や大手光触媒メーカーの研究所などが追試したところ、「室内では、既存の光触媒よりも何倍もの効果がある」ということが実証されました。

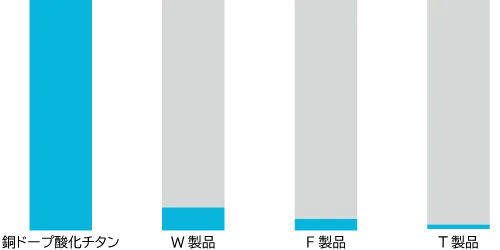

次の図は、弊社で比較検討したものになります。

200lxほどの室内の夜のリビングを想定した光で比較したところ、効果は10~20倍ほどの差があります。

弊社が銅ドープ酸化チタンの特許を初めて取得してから25年ほど経過します。それ以来、室内で銅ドープ酸化チタンを超える効果のある光触媒は市販されていません。

無光でも触媒効果を発揮

そのような銅ドープ酸化チタンですが、光が当たらない無光でも触媒効果を発揮することが知られています。酸化チタンに結合されたナノサイズの酸化銅が、無光でも触媒効果を発揮しているようです。

そういったことから、銅ドープ酸化チタンは無光触媒の一種と言えます。

とは言え、光が当たっていないときは抗菌力が弱くなりますから、お風呂場や押し入れの中、クローゼットの中など、常に暗い部屋では抗菌や消臭はできても、銅ドープ酸化チタンだけでは防カビには向いていません。

そういった常に暗い部屋の防カビには、銅ドープ酸化チタンと銀イオンをハイブリッドした防カビ用光触媒コーティング剤を用いています。