室内を抗菌する方法の一つとして、光触媒を用いる方法があります。

光触媒の抗菌メカニズム

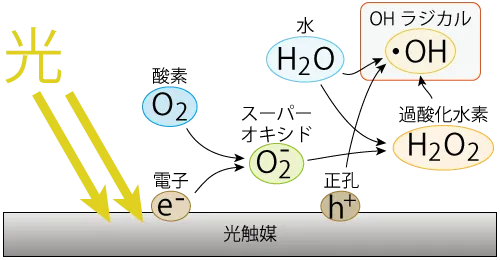

光触媒とは、光が当たると空気中の酸素や水と反応して、表面にOHラジカルを発生させます。OHラジカルは強い酸化力を持つ物質です。

細菌類やウイルスがOHラジカルに触れると、それらの表面の粘膜や突起、細胞壁などを酸化分解して、活動を抑制したり、死滅させたりすることができます。

そのようなメカニズムによって、光触媒を利用すると、部屋の中を抗菌できる「可能性」があります。

光触媒の種類

光触媒にはたくさんの種類があります。その中で、室内利用として実用化されている光触媒の種類は次のものがあります。

- 酸化チタン

- 酸化タングステン

- 銅ドープ酸化チタン

- 窒素ドープ酸化チタン

- 鉄ドープ酸化チタン

これらの中でもっとも利用されているものが酸化チタンです。おそらく次に利用されているものは酸化タングステンです。

酸化チタンの性質

酸化チタンは、光の種類の中でも紫外線が当たることで、高い効果を発揮します。おそらく、紫外線が当たったときにもっとも効果の高い光触媒だと思います。

ところが、紫外線以外の光では、抗菌力がほとんど発揮されません。ゼロと言っても良いくらいです。

ですから、酸化チタンを使って室内の抗菌をしたい場合には、室内に紫外線ランプを点灯させておく必要があります。

酸化タングステンの性質

酸化タングステンは、紫外線はもちろんのこと、蛍光灯やLEDの光に含まれる、紫色や青色、シアン色の光にも反応します。

つまり、酸化タングステンは蛍光灯やLEDの光でも抗菌力を発揮するので、室内利用をする場合には、酸化チタンよりも実用的だと思います。

ところが、酸化タングステンにも弱点はあります。

それは、抗菌力が弱いことと、酸化タングステンによって抗菌ができるようにするためには、塗布面が黄色く変色するくらいに塗布しないといけないことです。

酸化タングステンを使っているメーカーの抗菌試験結果を見ると、確かに抗菌ができていますが、多くの場合に小さい文字で「1,000lxの蛍光灯の光を照射」と書いてあります。

1,000lxと言えば手術室並みの明るさです。

私達が抗菌をしたい場所と言えば、トイレやリビングといった薄暗い部屋のはずです。そのような部屋に1,000lxもの明るい照明を設置することはありませんから、酸化タングステンを用いての抗菌は、実のところ非現実的なのです。

室内の抗菌は何を利用すべきか?

室内を光触媒で抗菌したいのであれば、200lxほどの現実的な明るさでも十分に抗菌ができる光触媒「銅ドープ酸化チタン」を用いるべきです。

銅ドープ酸化チタンとは、酸化チタン結晶の表面に酸化銅を結合させた特殊な光触媒です。

酸化チタンは紫外線にしか反応しませんが、銅ドープ酸化チタンは酸化タングステンと同様に、蛍光灯やLEDの光にも強く反応し、かつナノサイズの酸化銅の効果によって、光が当たっていなくても抗菌ができるという、特殊な性質があります。

室内の抗菌を光触媒で行いたいなら、銅ドープ酸化チタンを使った施工をおすすめします。

ちなみに、銅ドープ酸化チタンの製造方法は、弊社が特許(特許第7548580号など)を取得しているものですから、銅ドープ酸化チタンを使った施工は、弊社もしくは弊社の光触媒製品を扱う施工代理店にご相談ください。