光触媒(ひかりしょくばい)とは、光が当たることで抗菌や消臭といった効果を発揮し続けることができる成分のことです。

光触媒は、主に酸化金属の微粉末が利用されています。もっとも利用されている酸化金属は、酸化チタンです。次いで利用されているのが酸化タングステンです。

他にも、銅ドープ酸化チタンと言われるものもあります。

アナターゼ酸化チタンの問題点

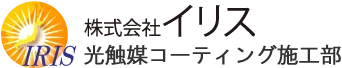

光触媒で利用されている酸化チタンは、「アナターゼ型」と言われる結晶構造を持った酸化チタンが利用されています。

アナターゼ酸化チタンは、紫外線が当たることで高い抗菌力や消臭力を発揮するのですが、室内には紫外線がほとんどありませんから、室内では効果がありません。

室内の光源には、LEDや蛍光灯、白熱球といったものがあります。それらの光源の光でも効果の出る光触媒は、酸化タングステンです。

酸化タングステンの問題点

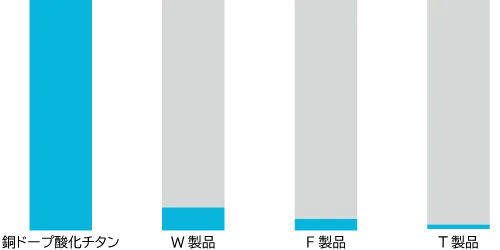

ところが、酸化タングステンにも問題があります。それは、効果が弱すぎることです。

酸化チタンや酸化タングステンを使った光触媒の抗菌試験結果を見ると、あたかも抗菌ができているようにPRされていますが、小さな文字で「紫外線を照射したとき」とか、「1,000lxの蛍光灯の光を照射したとき」といった具合に、ご家庭では非現実的な環境での試験結果を掲載していることがほとんどです。

抗菌や消臭をしたい場所と言えば、夜の薄暗いリビングの部屋です。そのような、「200lxほどのLEDや蛍光灯の光でも抗菌や消臭ができないだろうか?」として開発されたのが、銅ドープ酸化チタンです。

室内利用なら銅ドープ酸化チタン

銅ドープ酸化チタンとは、アナターゼ酸化チタン結晶の表面に酸化銅を担持させた光触媒です。「担持(たんじ)」とは、簡単に言えば「結合させた」という意味になります。

銅ドープ酸化チタンは、酸化銅の働きによって、LEDや蛍光灯の光にも反応するので、現在では室内の抗菌や消臭でよく利用されるようになりました。

酸化チタンと銅ドープ酸化チタンの違いは、「可視光でも反応するかどうか?」です。可視光にも反応して高い抗菌力や消臭力が得られる光触媒が、銅ドープ酸化チタンです。

酸化タングステンと銅ドープ酸化チタンの違いは、「一般のご家庭の弱い光でも高い抗菌力や消臭力があるかどうか?」です。もちろん効果が高いのは、銅ドープ酸化チタンです。

銅ドープ酸化チタンは、200lxほどの薄暗い光では、酸化タングステンと比べて、10~20倍以上の効果の高さがあります。

銅ドープ酸化チタンを使った効果の高い抗菌・消臭コーティング施工なら、イリスにお任せください。