先日、お世話になっている歯科医院に行ったときに、光触媒スプレー「アキュートクリーン」を「サンプルで使ってみてください」とお願いしました。

先生からは、「このような除菌や消臭といったスプレーは、よく話があるのですよ」と一蹴されそうになりましたが、「他の除菌スプレーや消臭スプレーと何が違うのですか?」と訊かれたので、銅ドープ酸化チタンがどれだけ効果が高いのかをお伝えしました。

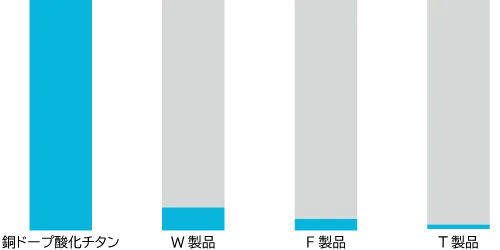

銅ドープ酸化チタンの効果の高さ

銅ドープ酸化チタンは光触媒の一種ですが、光触媒は基本的には明るい光が当たらないと、除菌や消臭といった効果がほとんど感じられません。

現実として、酸化タングステンや窒素ドープ酸化チタンなどの室内利用される光触媒では、手術室並みの強い光を当てた試験結果を掲載し、「ほら、効果があるでしょう」とPRしているところが多いのですが、「そんなに強い光を当てたら除菌や消臭ができて当たり前だ」と感じます。

それに対して銅ドープ酸化チタンは、夜のリビングほどの薄暗い部屋の中でも、除菌や消臭の効果を発揮するので、酸化チタンや窒素ドープ酸化チタンと比べて、10~20倍ほどの効果があります。

銅ドープ酸化チタンは抗菌し続けてくれる

また、アキュートクリーンはスプレーすると、銅ドープ酸化チタンがその場にしばらくは定着するので、除菌し続けてくれる効果があります。つまり、抗菌ができます。

除菌とは、細菌類の数を減らす効果のことです。抗菌とは、細菌類の数を低いまま維持する効果のことです。

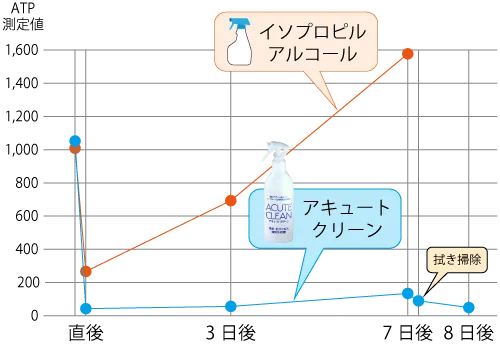

次の図をご覧ください。

この図は、洗浄用アルコール(イソプロピルアルコール)と光触媒スプレー「アキュートクリーン」の除菌力や抗菌力を比較したものです。縦軸の数値は、細菌類の汚れを数値化したものです。

イソプロピルアルコールは、スプレーした後は細菌類の数を減らしていますが、その後に数が増えていっています。イソプロピルアルコールは、スプレーしたらすぐに蒸発して、その後は除菌し続ける効果はありません。

それに対してアキュートクリーンは、スプレーした直後に細菌類の数が減っていますが、その後も細菌類の数が低いまま維持できています。これは、スプレーしたときに銅ドープ酸化チタンが付着し続けてくれていて、ずっと除菌し続けてくれていることを意味します。つまり、抗菌ができます。

そして7日後に拭き掃除をしたのですが、「銅ドープ酸化チタンが取れてしまうかな?」と思いますが、その後も細菌類の数が減ったままです。銅ドープ酸化チタンのサイズはナノレベルなので、塗布面の隙間に入り込むので、抗菌が維持できているわけです。

このような魅力をお伝えし、防カビもできることをお伝えしたところ、防カビが決め手だったようです。その後、先生は毎日のように院内を消臭されていたようです。院内の何か独特の匂いが気になっていたそうです。

アキュートクリーンのご利用方法

ボトルをよく振って、匂いが気になる場所や、抗菌をしたい場所に、20~30cmほど離れた位置からスプレーしてください。

アキュートクリーンは600回ほどスプレーできますから、しばらくは使えると思います。液剤を使い切ったら、詰め替え(200mL、1,980円税込)をご利用ください。詰め替え用もネット通販でご購入いただけます。