アナターゼ酸化チタンの性質

酸化チタン光触媒には、酸化チタンの微粉末が利用されます。

酸化チタンの微粉末は、何種類かの結晶構造があります。その中でも、光触媒として利用されるものは、「アナターゼ型」と言われるものです。

アナターゼ酸化チタン光触媒は、紫外線が当たることで電子が飛び出します。

その電子が、空気中の酸素や水と反応してOHラジカルと言われる活性酸素を生み出します。OHラジカルは、強い酸化力を持つ活性酸素で、酸化チタン光触媒の表面に発生します。

そのOHラジカルに、細菌類や匂い成分が触れると、それらを酸化分解して、抗菌や消臭ができます。

酸化チタン光触媒が反応する紫外線の波長

さて、紫外線が当たるとそのような性質を持つアナターゼ酸化チタン光触媒ですが、紫外線と言っても、いろいろな種類があります。

美容にご関心のある方であれば、UV-AとかUV-Bといった紫外線の種類があることをご存じのことでしょう。また物理学を学んでおられる方であれば、X線やガンマ線といった広い意味での紫外線もご存じのおことと思います。

アナターゼ酸化チタン光触媒が反応する光の種類は、波長が380nmよりも短い波長の紫外線です。

380nmの波長よりも短い紫外線ですから、「UV-A」に該当する紫外線に反応します。

なぜ酸化チタンは紫外線に反応するのか?

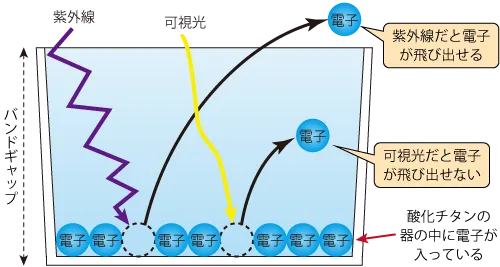

なぜ380nmよりも短い波長の紫外線に反応するのかと言いますと、少し難しい話になりますが、アナターゼ酸化チタンが持つバンドギャップによります。

アナターゼ酸化チタンから電子が飛び出すことで、抗菌や消臭といった効果を発揮しますが、電子が飛び出すためには、外部から光エネルギーを当てないといけませんが、その光エネルギーの強さは、物質が持つ固有のバンドギャップの高さによります。

強い光エネルギーを当てると、バンドギャップと言われる障壁を超えるくらいのエネルギーによって電子が飛び出します。

そのバンドギャップの高さが、アナターゼ酸化チタンは380nmの紫外線と同程度ということになります。

光エネルギーの強さは、光の波長の長さに反比例します。つまり波長が短い光は、エネルギーが強いのです。ですので、380nmよりも短い波長の光をアナターゼ酸化チタンに当てることで、電子がバンドギャップを超えて飛び出します。