光触媒(ひかりしょくばい)とは、光が当たることで抗菌や防カビ、消臭、アレルゲンや化学物質の分解などの効果が出る成分です。

光触媒の材質には、酸化金属のナノ粒子が利用されます。

どのような材質のものが利用されているのかと言いますと、それは「酸化したチタンのナノ粒子」です。

チタンは指輪などのアクセサリーに利用されています。酸化チタンの粉末は、化粧品の白粉や日焼け止めクリームに利用されます。さらに細かなナノ粒子のものが、光触媒として利用されています。

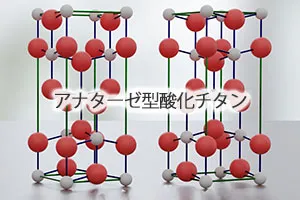

さて、表題にあるように、光触媒で酸化チタンを扱っていると、「アナターゼ」という言葉を目にすることがあります。

この「アナターゼ」の意味は、酸化チタンの結晶構造がアナターゼ型であることを意味します。

酸化チタンの結晶構造は、次の3種類あります。

- アナターゼ型

- ルチル型

- ブルッカイト型

アナターゼ型は、このモデル図のような形状です。白い丸がチタン、赤い丸が酸素です。

チタン1個に対して酸素が2個あり、「二酸化チタン」と言われますが、アナターゼ型は、このような結晶構造のものが連続したものになります。

なぜ、光触媒にルチル型やブルッカイト型ではなく、アナターゼ型が利用されるのかと言いますと、光触媒としての効果が高いことと、安価に手に入れられることです。

ただし、アナターゼは紫外線が当たらないと効果がありません。蛍光灯やLED照明といった光には反応しませんから、室内利用には向いていません。

そこで、当社ではアナターゼに酸化銅を結合させた「銅ドープ酸化チタン」を開発したわけです。銅ドープ酸化チタンは、室内の光でも強く反応して、抗菌や消臭といった効果を発揮してくれます。

銅ドープ酸化チタンを使った抗菌・消臭コーティング施工なら、弊社までお気軽にご相談ください。